在说“未病”之前,我们先来听一个“天下第一神医”的故事。

相传战国时期有一位非常有名的神医,有起死回生之术,声名远播。而按照古人的传说,医生治病救人,走到哪里,就将安康和快乐带到哪里,好比是带来喜讯的喜鹊,所以,古人把那些医术高超、医德高尚的医生称作“扁鹊”。

相传扁鹊成名以后,魏文王想封扁鹊为“天下第一神医”,却被扁鹊婉言拒绝了。

魏文王追问缘由,扁鹊答曰:“我有兄弟三人都师从长桑君学医,若论医术,我大哥的医术最高,二哥次之,我扁鹊是最差的一个。”

魏文王疑惑不解的问道:“可是你的两位兄长并不出名,而你却名震天下,这是为何?”

扁鹊答曰:“我大哥治病,是在疾病还没有露出苗头的时候提前消除了病因,但是此时病人并未察觉,反而认为没有啥效果,所以我大哥的医术只有我们家族内部才知晓。我二哥治病,是在疾病刚露出苗头、刚有轻微征兆的时候就解除了病因,阻止了疾病的发展,但是病人也不知情,以为我二哥只能治一些轻微小病,所以名声不出乡里。而我扁鹊只有在病情严重的时候才知道救治,病人只看到我用针、药等方法医好各种疑难怪病,就以为我医术最高,所以名声传的很远。但事实是我那两位不出名的哥哥才是真正的‘明医’,而我只是名满天下的‘名医’而已。”

扁鹊的故事给我们的启示

扁鹊三兄弟的故事告诉我们,最好的医生治病是在病还未发生之时,也就是《黄帝内经》中所讲的“治未病”。“不治已病治未病”就是要求我们防病要重于治病。

“治未病”的思想影响深远,历史上的许多医家都对“治未病”的思想和内容进行了继承和发扬 , 在他们的著作中也可以见到“治未病”的理论和应用。

唐代医药学家孙思邈比较科学地将疾病分成了三个层次,即“未病”、“欲病”和“已病”,他反复地告诫人们要“消未起之患,治未病之疾,医之于无事之前”。可谓对医道的见地深远。

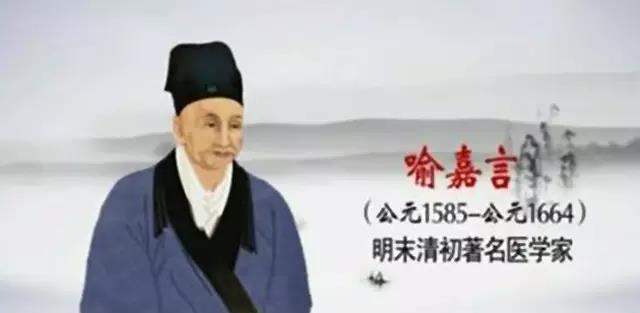

明末清初医学家喻嘉言深谙治未病思想的深义,他的著作《医门法律》就是以“未病”先防,“已病”早治的精神贯穿始终。清代名医叶天士也对既病防变研究颇深,后来的吴鞠通在《温病条辨》中提出保津液和防伤阴,也体现了治“未病”的思想。

2016年,国家主席习近平《中医药法》主席令的签署及《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》、《中医药发展“十三五”规划》、《中国中医科学院发展“十三五”规划》等一系列重磅文件先后发布,无一不诠释着国家对中医精髓“治未病”理念的重视和推动。

我们一直在讲“治未病”,那么什么是“未病”呢?

在说“未病”之前,我们先说下人体的机制。人体是一个有机生命体,每天都会不断地产生毒素并受到外部病菌的侵入,当这些毒素和病菌扩散和积累到一定数量的时候我们的肌体就会发生病变,这些病变因出现在我们身体的不同系统、不同器官而或重或轻,或大或小。其中有些病变及至我们发现的时候可能已经就到了晚期,已属于病入膏肓。如果这个时候我们再去治疗当然是无济于事。因此,我们要想拥有一个健康的躯体,让生命充满活力,就要在毒素和病菌未积累到一定数量之前消灭他们、将他们排出体外,这就是“治未病”!这就是中华医学的精髓!

智保大健康结合现代医学的理论 , 综合各家说法 , 将“未病”分为三种:

即人体处于没有任何疾病时的健康状态 ;

即体内病理信息隐匿存在的阶段 , 或已经具有少数先兆症状或体征的小疾小恙状态 , 但尚不足以诊断为某种疾病 ;

即人体某一脏器出现了明显病变 , 但病邪尚局限在某一脏腑未发生传变的状态。

中医认为毒垢是“万病之源”,据世界卫生组织官方统计,90%以上的人死于慢性代谢类疾病,医学认为代谢类疾病无法治愈。究其原因是代谢出了问题,无法把体内的毒垢垃圾彻底清除。对病不对因。毒垢包裹负重淤堵干扰侵蚀在身体各个部位,中医讲“实则泄之,虚则补之”。而代谢类疾病实质是“泄”出现问题,市场上绝大多数保健品是针对于“补”的,无法解决“泄”。

“丹梅液”清除肝肾、血液、淋巴、肠道、细胞、神经的毒素、毒垢和肝胆毒垢,修复脏腑损伤,提高身体机能,提升人体新陈代谢的能力及自愈力。

Tips:

我们要想拥有一个健康的躯体,让生命充满活力,就要在毒素和病菌未积累到一定数量之前消灭他们、将他们排出体外,这就是“治未病”!这就是中华医学的精髓!智保大健康——清、调、补、养、护,你值得拥有!

智保创客

更健康,更精彩,上智保就够了

咨询电话:4006-1234-21

----智保-让生活更美好----

扫一扫分享本页